【職員インタビュー】授産施設から転職し、 “ワーク・ライフ・バランス” を実現中!『EXP立川』野口さん

EXP立川(就労移行支援)開設時からのスタッフで、現在は主任トレーナーの野口さんにお話をうかがいました。

福祉関連の学校を出て、高齢者介護のデイサービスで相談員を約1年半、授産施設で職業指導員を約6年半経験されています。

国家資格は、社会福祉士と精神保健福祉士を取得。今では、公認心理師にもチャレンジ中とのこと。

民間資格は、ジョブコーチ、ビジネスマナー接遇インストラクターなどの資格をお持ちです。

また、3人のお子さんのシングルマザーでもあり、子育てと両立しながら仕事をされています。

【転職で感じた「目からうろこ」の違い】

--転職のきっかけを教えてください。

野口:もともと就労支援の転職先を探していて、ちょうどEXP立川のオープニングスタッフの募集をみつけ、事業の方針に好感を持ったのがキッカケです。働きはじめて4年が経過しました。

自分の子どもにも発達障害があり、子育てや接し方、将来のことをずっ~と考えてきたので、次の職場はより専門的な発達障害・精神障害の就労支援が学べるところにしたいと思っていました。

野口:前職の授産施設には利用者様が100人近くいました。授産活動としてリネン関係の作業を受注している大きな工場でした。

利用者様とスタッフが一緒にクリーニングの作業をするのですが、支援というよりはみんなが工場の作業員のような状態でした。

利用者様の生き生きした姿を見られることに喜びもありましたが、受注・発注の連続で忙しく、朝から晩までひたすら作業をこなしており、残業も多かったです。

「そもそも、子どもたちを守るために仕事をはじめたのに、なんで仕事を一番優先しているんだろう…」と、逆転現象が起こっていることに本末転倒感をもちはじめました。

体力的に限界もきていたので「このタイミングしかない!」と、転職を決意しました。

--転職してみて、前職との違いはどうでしたか?

野口:まったく違っていて「目からうろこ」でした。

前職の施設は管理的で、スタッフの知識や支援方針はまちまちでした。みんな主観や自問自答で支援をしていました。

工場の機械を使う仕事ということもあり、安全管理の観点からも指示を出して従わせるような支援のスタンスでした。

また、とにかく作業をこなすこと・高い工賃を払うことが支援方針だったため、発達障害や精神障害の特性へ配慮するような支援はできていなかったです。

スタッフは一所懸命でしたが、みんなちがう考え方・接し方のため、利用者様を混乱させ、パニックを起こさせ、問題行動を起こさせていました。

そして、それをふせぐために捕まえる、といった悪循環があり「なぜこんなやり方をするのだろう」と切なくなることも多かったです。

野口:今のEXP立川では、まず『本人主体』が大原則です。

スタッフは、共通した支援方針や支援技術のもとに動いているのが大きな違いだと思います。

「ご本人が何をしたいのか・どうしたいのか」という『デマンド』から支援がスタートするので、指示出し前提の前職とは本当に真逆だなぁと感じます。

EXP立川の利用者様たちには、職場の対人関係で色々とつらい経験をされて、自信をなくして暗闇の中にいるような状態の方もいらっしゃいます。

だからこそ、ご本人の考えに寄り添った支援をすることが大事で、だんだんその人の価値観が分かり、本当はどうしたいのかを『引き出す』ことができると、生き生きした姿が見えてきますね。

『本人主体』を起点にすると、すべてがうまく進んでいくことが『目からうろこ』でした。

【支援技術をみんなで学び、実践できる職場】

――スキルアップについてはどうでしたか?

野口:SHIPの資格取得のサポート制度は助かりました。

お金の補助やお休みの融通も利かせてくれました。

資格はすべてSHIPに転職してからの4年間で取りました。

必要な資格には今後もチャレンジして、どんどん勉強していきたいです。

野口:それと、SHIPは内部研修もすごく充実しているので、スキルアップには最適な職場だと思います。

入社当初は、プログラムの立案やパワーポイントによるスライド作成の経験もなく、Excelの操作もあたふたするような、本当になにも知識のない状態でした。

だから、内部研修にはたくさん参加させてもらいました。

今まで勉強の機会に恵まれなかったので、はじめて『自分のために勉強』しているような体験で、どんどん知識を得ていくプロセスがすごく楽しかったのを覚えています。

またEXP立川では、普段からサービス管理責任者の奥主さんを筆頭に、みんなで『動機づけ面接法』を学び合い、お互いに練習し合っています。

野口:EXP立川で提供しているプログラムは、スタッフが研修を受けて「これは必ず役立つはず!」と納得できたものを、利用者様へアウトプットしていく流れでつくっています。

研修って、いくら座学で学んでも、学んで終わりで実践には移さない、ということが多いのでは… と思います。

でもSHIPでは、支援技術を学び、日々みんなで試行錯誤しながら『実践に活用』しているのが魅力だと感じています。

――SHIPで身についたことを教えてください。

野口:自分にとっての当たり前は、他人の当たり前とは違うと気づいたこと。

色んな考え方や価値観があると知ったこと。

そして、考え方が柔軟になったこと。

この3つが成長を感じている部分です。

「自分と違う考え方や価値観を知るのはすごく大切なこと」と、プログラムで利用者様へ伝えています。

伝えることで利用者様からも意見をもらい、双方向でやりとりしていると「本当に違うんだなぁ」と心の底から実感できます。

家庭では、子どもからも「お母さん変わったね」と言われます。

たしかに、頭ごなしに言わず、受け止めてから話すようになり、子どもの想い・考えに耳を傾けられるようになったかなぁと思います。

【ポジティブな変化が最高のやりがい】

--現在の仕事内容を教えてください。

野口:主任トレーナーという立場で、支援プログラム全体の調整をしているイメージです。

以前はプログラムを担当して直接支援をしていましたが、今はその役割を新しいスタッフに引き継いだり、プログラム全体を見ながら進行の確認や調整をしています。

スタッフ育成の観点からは、1on1の面談を実施したり、人事考課のモニタリングなどもおこっています。

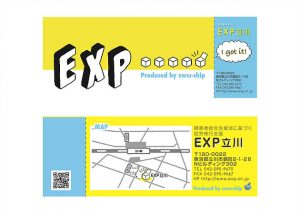

その他、EXP立川を外部の人たちに知ってもらうための広報活動として、ブログの投稿・チラシづくり・スライド作成・外回りなどの仕事もおこなっています。

--仕事のやりがい、また、大変なことはなんでしょうか?

野口:やりがいは、利用者様のポジティブな変化が見られることです。

プログラムや面談の際に『できていたこと』のフィードバックをすると、笑顔が増えていき、できることも増えていく、といった成長が目の当たりにできます。

そのような変化が、ただただうれしく、最高にやりがいを感じます。

この仕事の成果は目に見えにくいものですが、それでも利用者様の変化や成長が分かり、達成感や幸福感として表れてきた瞬間は、なにごとにも代えがたい喜びを感じます。

野口:大変なのは、モノではなく、ヒトに対する仕事になるので、毎回、同じようにはいかないという悩みが絶えないことです。

同じことを伝えていても、その時々のストレス状況、病状、気分などに影響を受けて、よい反応がかえってこないこともあります。

ただこれも、利用者様が就労するための課題だととらえて、ご本人がその課題と向き合えるようねばり強く支援していきたいです。

--今後の目標や課題を教えてください。

野口:支援の目標は利用者様との心の距離を保つことですね。

私は利用者様から「母性が良くも悪くも強すぎる」と言われてしまうことがあり、それがクレームにつながることもありました。

上司に面談してもらって、この課題と向き合いながら出した答えが『心の距離を保つ』ことです。

自分の性格や特性はなくならないし、大事な部分だとも思っています。

なので、母性を出すタイミング・そうでないタイミングを見極められるように、心の距離を保って、使い分けていくことが大切だと感じています。

また、利用者様との心の距離が近すぎると逆転移(巻き込まれて)してしまい、冷静な判断や対応ができなくなってしまいます。

同情が強すぎると「私が手伝わないとできない人」にすり替わってしまうので、結果として上から目線になってしまいます。

気持ちはあっても冷静な自分を保って支援をしていくことは、今後の私の課題であり目標です。

【スタッフ間でコミュニケーションを日々実践する職場】

--職場の雰囲気、働きやすさはどうですか?

野口:EXP立川はサービス管理責任者の奥主さんを筆頭に、アットホームで、良くも悪くも、スタッフはみんな自由奔放だと思います(笑)。

私も今までたくさん迷惑をかけてきたと感じています。自由奔放すぎるスタッフをあたたかく見守ってくれる奥主さんには感謝しかありません。

それぞれが自分の意見をはっきり言える安心・安全な環境なので、本当に働きやすい職場だと思います。

同時に、はっきり伝え合うことで、意見を批判と感じてしまったり、お互いに心が揺らぐこともあります。

しかしそれが、利用者様の見本となりうる『コミュニケーションの実践の場』だとも考えています。

色んな考え方や価値観のある中でどう対処していくかは、プログラムを受けている利用者様と同じで、スタッフ間でも日々トレーニングだなと思います。

――職場に足りない部分や、求めることはありますか?

野口:いつも終礼時や個別の面談で全部言えているので、足りない部分や求めることはないです。

おかしい点や改善点は、すぐにみんなが発信して、改善に向かっていると思います。

むしろその中で取り残されている気もしていて、どう対処していくかについて、自分自身のスキルを上げていかなければ、と思っています。

【人が好きな人と働きたい】

--どんな人と働きたいですか? また、どんな人が福祉で長く働けると思いますか?

野口:単純に人が好き、人と接することが好き、というのは必要なことだと思います。

他には、自分自身を点検し、修正することのできる柔軟さも必要だと思います。

重度の知的障害や発達障害などで、自分の考えや感情をうまく伝えられない方も、一人ひとり感情は持ち合わせています。

そのようなケースで、こちらが「この人は手がかかって面倒だ」などと考えていると、見抜かれてしまいます。

また、ストレスから感情が高ぶってイライラをぶつけられることもあります。「言い方がきつくていやだ」などと考えていると、隠していても見抜かれてしまうことを学びました。

支援は信頼関係をベースに成り立つものですし、人が好きということが支援の土台になると私は考えています。

また、当たり前ですが支援に正解はなくて、良かれと思って支援しても間違っていることがたくさんあります。

間違っていたことは間違っていたと認め、自分で点検して修正できる柔軟さは大切なことだと思います。

あとは、自己満足ではなく支援として利用者様と関わることができる人、色んな考えや価値観を共有できる人、笑顔が素敵な人と働きたいですね。

野口さん、ありがとうございました。

人と接することが好きだという人柄と、よりよい支援のために、どん欲に勉強をしている姿勢が素敵ですね。

働きながらの資格取得や、仕事と子育てとの両立のコツについてもお聞きしたので、またご紹介したいと思います。

障害福祉マンガ劇場「人生のてんかん記」作者・パープルカフェ主催・難治性てんかん当事者

元グループホーム(ラファミド八王子)職員・現在は自宅で仕事

国家資格:精神保健福祉士・社会福祉士