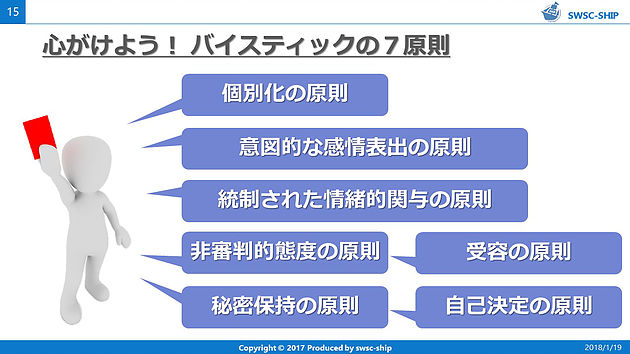

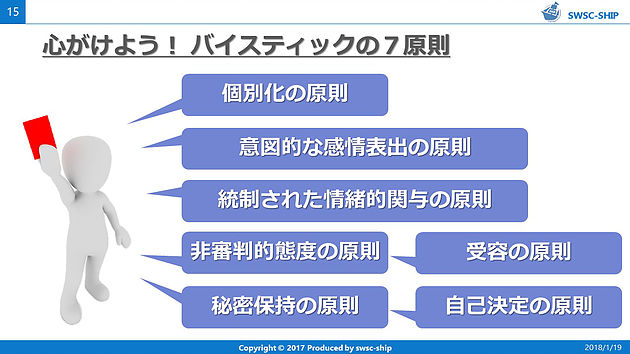

「バイスティックの7原則」を、支援に悩むあなたへ

どうもこんにちは。社会福祉法人SHIPの上田です。

私はここだけの話、『バイスティックの7原則』&『動機づけ面接法のRULE』を教訓に日々襟を正しながら相談援助にあたっています。

ということで、今回は、ここだけの話ですが、対人援助職に必須の『バイスティックの7原則』について少しおさらいしていきたいと思います。

※私の個人的で勝手な解釈になるので、試験対策などには使えません…

あ、ちなみに、ここだけの話しですが、「バイステック」が正式名称です。

「ティックじゃないんかい!」というツッコミ、ありがとうございます(笑)

でも、もう口がバイスティックで覚えちゃってるので、このまま行かせていただきます。

❶ 個別化の原則

なんといっても一人ひとり違いますからね。たまに、みんなで事例検討会をするのですが、その際は以下のプロセスで個別化の原則に立ち返ります。

※以下は「その人を一人の人間として深く知る」ために大切な視点です。

1、基本情報:性別、年齢、病気、障害、その特性、治療方針、お薬、ジェノグラム(家族図)、エコマップ(周囲の支援関係図)など

2、成育生活歴:乳児期 ~ 幼児期 ~ 学童期 ~ 青年期 ~ 成人期 ~ 壮年期 ~ 高齢期までのエピソード

3、現在の課題と目標:サービス等利用計画や個別支援計画にある目標と課題&現在の状況

4、ストレングス:長所・できている部分・障害特性のリフレーミング(捉え直し)・社会資源など

このように、色々な角度から個人をとらえると、ようやく「やっぱり一人ひとり違うんだな」って、個別化が図られます。

ミニまとめ:「その人らしさ」を知るには、「物語」を聞き出すことから

❷ 自己決定の原則

自己決定は権利擁護の視点でも重要ですが、私はとくに『内発的動機づけ』の観点から重視しています。

「人は、自分で選んだときに、はじめて本気になれる」

この感覚があると、自然と行動のモチベーションが高まるんですよね。

でも支援の現場では、つい「私がやってあげなきゃ」と前に出すぎてしまうこともあります。

その結果、「言われたとおりにやったのに失敗した」と、責めたてられたことがあるのではないでしょうか。

自分で選んで、自分で決めて、自分が責任を取る、この経験の蓄積がメチャクチャ大事です。

ミニまとめ:「決定」より前にまず「選択」の余白をつくることが、自己決定の第一歩!

❸ 受容の原則

これには私なりのこだわりがあります。

支援者の人で「うん。うん。分かるよ。」とか言ってくる人がいますが、「嘘くせ~ 分かってねーだろ!」と感じます。(私の性格がねじ曲がっているせいですが…)

私なりの受容には2つのステップがあります。

まず1つ目のステップは『受け止める』です。コミュニケーションにおいて優しい言葉は受け容れやすいのですが、批判の言葉は受け容れ難いです。

受け容れてしまうと苦しくなってバーンアウトしちゃいますよね。

でも、どんな言葉でもいったん『受け止める』ことはできます。「そう感じていたのですね。」と、一旦『受け止める』ことです。

次に「もう少し具体的に教えてください」と促し、理解できた部分を「うん。うん。分かるよ。」

この順番なら、本当に分かってもらえた感じになります。

このように共感的態度を示しながら、正しく理解できたことのみ『受け容れる』というのが2つ目のステップだと考えています。

ミニまとめ: 受容は「なんでもOK」ではない。まず「受け止め」、つぎに「正しく理解したものだけ受け入れる」の順で

❹ 非審判的態度の原則

クライアントの多くは、もともと自尊心(プライド)が低かったり、自己効力感(自信)が低かったりします。だからこそ判断を相手に委ねたくもなるわけです。

こんなとき、例えば支援者から「それはダメだ!」と言われれば、おそらく(この人には分かってもらえない…)と防衛して、本音を語らなくなります。

一方、「それは良い!」と言われれば、おそらく(この人ならなんでも分かってくれそう)と依存して、自分でもできるはずなのにしなくなります。

支援者は裁判官ではないのでジャッジは不要です。

その人が『自分で課題を解決できると信じる』

この姿勢の方が100倍大切ですからね。

ミニまとめ: 支援者はジャッジしない審判。信じて見守ることが最大の栄養

❺ 意図的な感情表出の原則

感情には、なぜか「言っても大丈夫なもの」と「言いにくいもの」がありますよね。

感情の基本は喜怒哀楽です。

一般的に、喜びや楽しさといったポジティブな感情は表現しやすく、哀しみや怒りは表現しにくいものです。

弱音を吐かず、相談もせず、怒りを押し殺し、自分の中にネガティブな感情を封じ込めようと必死に努力します。そして… 爆発します。

そもそもですが、喜怒哀楽は人間にとってどれも自然な感情なので、良い・悪いなんてありません。

相談援助の核心は『どれだけ感情を言語化してもらえるか』です。

クライアントが感情を言語化すればするほど、自己探求が深まり、ホンモノの自己受容につながっていくのです。

ミニまとめ: 感情は閉じ込めず、出すことで整理され、受け容れが進む

❻ 統制された情緒的関与の原則

クライアントに意図的な感情表出を促がしたとしても、例えば「死にたいです…」なんてことを伝えられると支援者の心は揺さぶられます。

クライエントが泣くと「励まさなきゃ…」、 怒っていれば「なだめなきゃ…」、 いずれにしても「私がなんとかしてあげなきゃ…」と思ってしまいます。

「〇〇してあげなきゃ…」は支援者病です。

自分がなんとかしないと・・・と思った瞬間、対等な関係は崩れはじめます。

実はそれって、かなりの上から目線で、自分が介入しないと何にもできない人だとレッテルを貼ったわけで、対等な関係ではなくなっているわけです。

大切なのは、「信じて見守る姿勢」と「巻き込まれない共感」、この絶妙なバランスが「統制された情緒的関与」の肝ですね。

共感=共に感じる。同情=同じ感情になる。

同情して、自他の境界がなくなった段階で、私たちは専門職ではなくなるのです。

ミニまとめ: 共感は必要、でも巻き込まれすぎない「冷静さ」も同じくらい大切

❼ 秘密保持の原則

マズローの5段階欲求説の下位欲求に『安心安全の欲求』があります。

クライアントの悩み事をベラベラと口外する危険性のある人に、本音を話すはずがありませんよね。

安心安全感を担保するためにも秘密保持の原則を守る必要があります。

個人情報保護法や規程など施設にはあるはずですが、それよりも重要なことは、支援者が『人として安心安全な存在であること』だと考えます。

それは、クライエントの利益を最優先しているという姿勢です。

仮に、クライアントから「秘密にしてほしい」と言われたことでも、本人の利益を考えると『周りの助けも得た方が良い』、といったような場面はしばしばです。

支援者はそのことを率直に伝え、粘り強く理解してもらい、クライアントに最善の選択をしてもらう必要があります。

ミニまとめ: 「この人は、わたしの味方だ!」と思ってもらえる存在になることがすべての土台

?❽? 専門的援助関係の原則

バイスティックの7原則には「専門的援助関係」も入っていて、「受容」と順番が入れ替わっている場合もあります。

で、これは何かというと——

「好きだから関わる」「苦手だから距離を置く」とかいう人がいますが、支援者としてそれはNGという話です。

支援者の感情で支援の熱量が上下してしまうと、公平性が崩れます。

支援は「感情」じゃなく「構造」で動かしている、という側面も大事なんですよね。

私たちは専門職です。課題・強み・関係性を冷静にとらえながら、ときに治療的に、ときに心理的に、ときに制度的に関わる。

「人として」ではなく、「専門職として」関わる。

この感覚をいつも心に置いておきたいです。

ミニまとめ: 「好き・苦手」ではなく、「プロとしての姿勢」で関わる覚悟

まとめ

と、まあ 偉そうに講釈を垂れましたが、24時間365日、こんな素晴らしい姿勢で生活することなんて無理です。

とくに、『統制された情緒的関与』がほんとうに難しくて…

ただ、これは私のルールですが、クライアントから相談援助の対価をいただくときだけは、「絶対にバイスティックの7原則を守るぞ!」と、心に決めて臨んでます。

さて、あなたの相談援助において、「つい忘れがちになっている原則」は、どれですか?

そして、それに気づいたら、明日から、何をひとつ意識してみますか?

全部を完璧にこなす必要はありません。

でも、ひとつでも「意識してみる」ことから、支援はきっと変わっていくはずです。

以上、本部事務局の上田からでした。

アディオス・アミーゴ!

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:SE™プラクティショナー(トラウマ療法)/USPTベーシックレベル/ TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了 /MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師養成トレーニング受講中