トラウマと向き合う新たな道「身体志向アプローチの可能性」

語るだけでは癒えないトラウマ

「トラウマは、どうにもならないツラい記憶…」

そのように感じることがありませんか?

実はそれだけではありません。

トラウマは、身体の奥深くに記録され、今この瞬間の反応や行動にも影響し続けてしまう「神経生理学的」な不思議な現象なんです。

従来のトラウマケアは、語ることで体験を整理し、意味づけを通して、脳から身体へ「もう大丈夫だよ」と回復を促していくような『トップダウン型』の心理療法が主流でした。

実際、PTSD全般への心理療法においては、PE(持続エクスポージャー療法)や、CPT(認知処理療法)、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)などが、主要ガイドラインで第一選択として推奨されています。

しかし、発達期に繰り返された愛着の喪失や家庭内不和などの慢性的で有害なストレス経験者(複雑性トラウマ)の場合は、段階的なアプローチが必要となることもあり、身体志向の技法を組み合わせる選択肢も検討されるようになりました。

トラウマの科学的背景

ベッセル・バン・デア・コーク(Bessel van der Kolk)さんから、トラウマが脳の言語領域(ブローカ野)を抑制し、扁桃体や脳幹といった原始的な防衛反応システムを優位にするという研究が発表されました。

つまり、過去の記憶は『言葉にならない主観的な身体感覚』として残り続けるようなイメージがあるのだと思います。

また、スティーブン・ポージェス(Stephen Porges)さんの有力な理論の一つである「ポリヴェーガル理論」では、脅威を前にした自律神経系の防衛メカニズムは、「闘争・逃走反応(交感神経系)」→「凍結・崩壊反応(背側迷走神経系)」といったプロセスで無意識的に生き残ろうとすることを説明しています。

つまり、闘うことも逃げることもできなくなると、凍りついて何も感じなくなる防衛策を、身体レベルでおこなっている説と読み取れます。

思い返してみると、あまりにも恐ろしい体験や恥ずかしい体験を言葉にしようとしても、なかなか難しいものです。

頭が真っ白になって思考が止まったり、呼吸が荒くなってじっとしていられなくなったり、逆にボーッとして力が入らなくなるような現象です。まるでフラッシュバックに耐え続けているような感覚に襲われます。

このような視点から考察すると、身体からの順で「安全だよ」とお知らせし、自動反応している自律神経系を落ち着かせてあげることで、最終的に脳も「安全なんだ」と思えるような『ボトムアップ型』のアプローチも選択肢のひとつだと思えてきます。

とくに、知的障害や発達障害など、言葉に苦手さを抱えているようなケースでは、神経系の基盤を整えるようなボトムアップ型のサポートが求められていると感じてしまうのです。

ソマティック・エクスペリエンシング(SE™)とは?

SE™(Somatic Experiencing)は、生理学者ピーター・ラヴィーン(Peter Levine)さんが開発した身体志向の心理療法です。

ラヴィーン博士は、動物が捕食から逃れた後に、震えたり深呼吸することで、身体に溜まったストレスのエネルギーを自然に解放することに着目しました。

うちのペットもそうですが、たしかに(言葉を持たない)動物たちはブルブル身体を震わせて、上手に対処していると思います。

実は、人間にも同じメカニズムが備わっているそうですが、言葉を持ったがゆえに、思考で解決するのがデフォルトになりました。逆に、身体を震わせるようなエネルギーの解放動作は、どうしても人目が気になる恥ずかしい対処法になります。

結果として、言葉を使って、考えて、考えて、考え抜いて、体験をまとめようとするけど失敗して、再トラウマ化してしまうのかもしれません。

そして、身体に蓄積されたエネルギーは、神経系に残ったままになるわけで。またトラウマを体験しないようにといつも警戒センサーが発動して、同じように負のエネルギーが溜まってしまう… そんな悪循環に陥っている気がしてきます。

SE™では、このように誤作動している身体(神経系)をゆっくりと調整し、蓄積されたエネルギーを徐々に解放していくことで、安全感と安心感を取り戻しながら、心身の調和の回復をサポートします。

2023年から私自身がSE™セラピストとしてのトレーニングを積んでおり、またクライエントとしてもSE™のカウンセリングを受けることで、まさにその効果を実感している最中です。

※SE™は、RCTで有望な結果も報告されていますが、推奨グレードは現時点で標準療法ほど確立されていません…

「未完了の防衛反応」を完了する

トラウマを体験したとき、人間の身体は本能的に闘う(fight)/ 逃げる(flight)を選ぼうとします。

でも、それが叶わずに凍結(freeze)した場合、その防衛反応は未完了のまま自律神経系に固定化されるといわれています。

先ほどもお話ししたように、私たちは言葉を使った他者との調和を考えるがあまり、動物だったら当たり前におこなう「闘う/逃げるの防衛反応」をいつも強力に抑制しています。

SE™では、この凍結されてしまった反応を、現在の安全な環境下で、身体の感覚を通じて少しずつ再体験し、未完了だった「闘う/逃げる」の反応を少しずつ完了させていくことを目指します。

これにより、過剰に身体に溜まっていたエネルギーが解放され、心身の回復力(レジリエンス)が取り戻されるというわけです。

SE™の3つの基本技法

以下にご紹介するSE™の技法の名称はやや堅いですが、「ションション療法」と呼ぶと覚えやすいかもしれません。

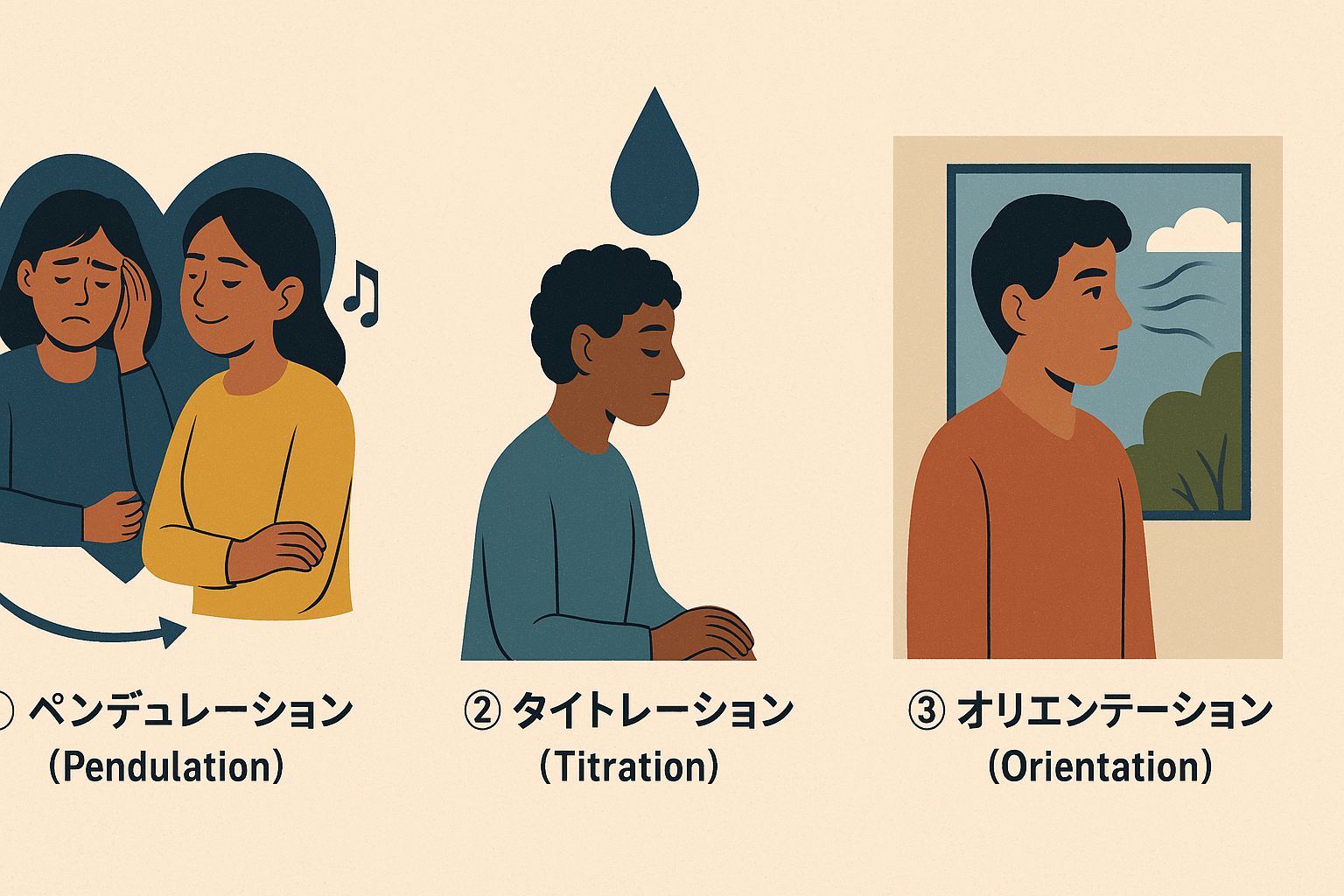

① ペンデュレーション(Pendulation)

トラウマ的な感覚(脅威体験)と、安心できる感覚(リソース)を行き来する対処スキルです。

トラウマの渦にのみ込まれずに、自己調整する力を身体に教えていきます。

例:辛い記憶に触れた後、周囲の安心できる音や触覚などの心地よさに意識を向けます。

② タイトレーション(Titration)

刺激や記憶を『一滴ずつ』安全に扱うように、ごく小さな単位で感覚にアクセスする方法です。

強すぎる刺激で再トラウマ化しないように、『ちょうどよい強さ』を見極めてセラピーを進めます。

例:呼吸のリズムや足の裏の感覚など、小さな変化に注意を向けます。

③ オリエンテーション(Orientation)

「今・ここ」の安全を五感で確認する方法です。具体的にはまわりをゆっくりと見渡します。

視覚・聴覚・触覚などでまわりの環境を探索し、「危険はもう去った」と身体に知らせることが目的です。

例:部屋の窓の景色や光、安心できる匂いをゆっくり感じます。

専門的な療法になりますので、しっかりトレーニングを受けることをお勧めします。

→ SE™プラクティショナー養成機関:さくらチャプター

支援が「うまくいかない」と感じたとき

支援の現場で真剣に向き合えば向き合うほど、「自分の関わりはこれでいいのだろうか」「なぜこの人には支援が届かないのか」、そんな葛藤に直面することがあります。

しかし、それは私たち支援者の力不足というより、アプローチの入口が違うだけなのかもしれません。

語らせようとしても語れない。

安心させようとしても届かない。

そんなときこそ、身体の感覚から安心を育てていく『ボトムアップ型』の視点が力を発揮するかもしれません。

まだ知られていない回復の道

私自身も今、SE™のトレーニングを通じて、この視点を学び直している最中です。

そして確かな手応えを感じています。

だからこそ、迷いを感じている支援者のみなさんに伝えたいことがあります。

「うまくいかない」の奥には、まだ知られていない回復の道が隠れている。ということです。

そんなションション療法的な支援の可能性を、一緒に探っていきませんか?(笑)

実は SE™ には、他にもたくさんの「ション」があるんです!

きっと、新しい支援の可能性が見えてくるはずです。

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:SE™プラクティショナー(トラウマ療法)/USPTベーシックレベル/ TFT初級アルゴリズム/TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了 /現在、MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師養成トレーニング受講中