支援者のためのアセスメント入門|支援の8割はコレで決まる!

「最近 “なんか”、うまくいかないなぁ…」

そんな気持ちになること、ありますよね。

でも、その “なんか” を放置しておくと、大抵の場合、よからぬ結果を招きます。

さて、今回のブログでは、認知行動療法(CBT)のアセスメント方法をもとに、日ごろ感じていることを少し紹介したいと思います。

CBTでは、その放置されていた “なんか” を「地図」にして一緒に見るようなことをします。

「認知行動モデル」のアセスメントと呼ばれる技法です。

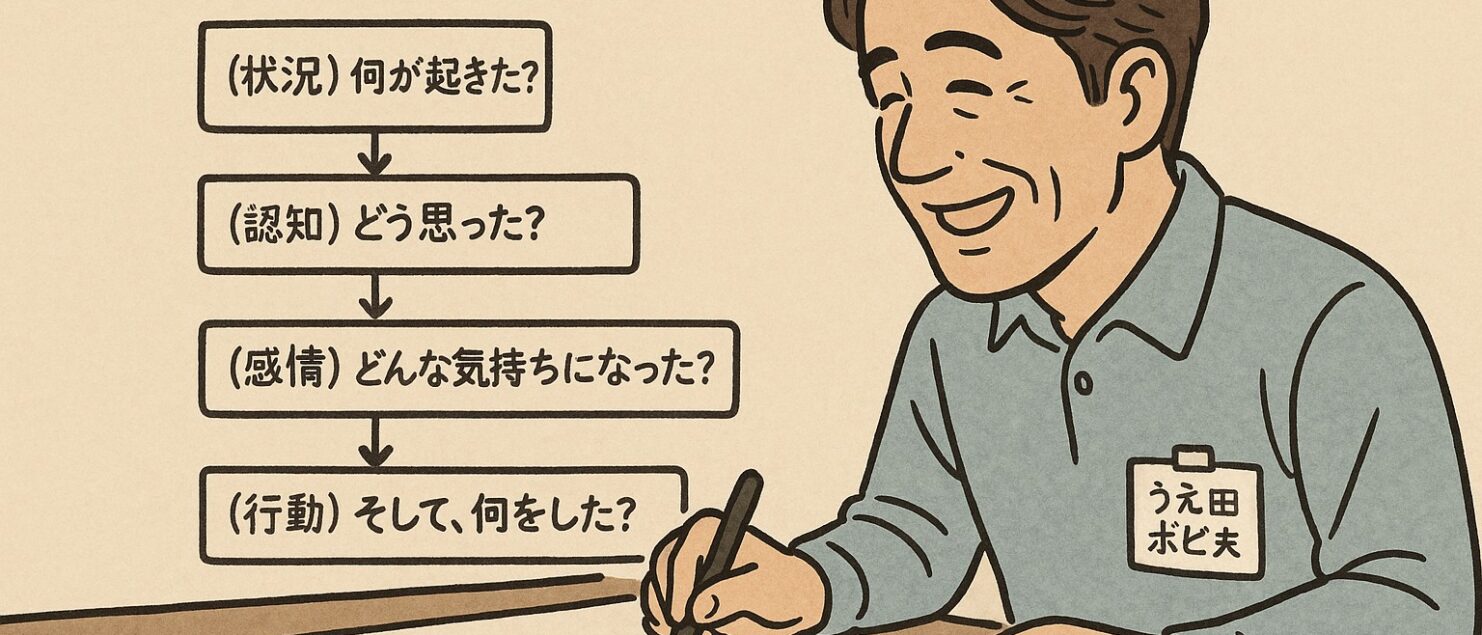

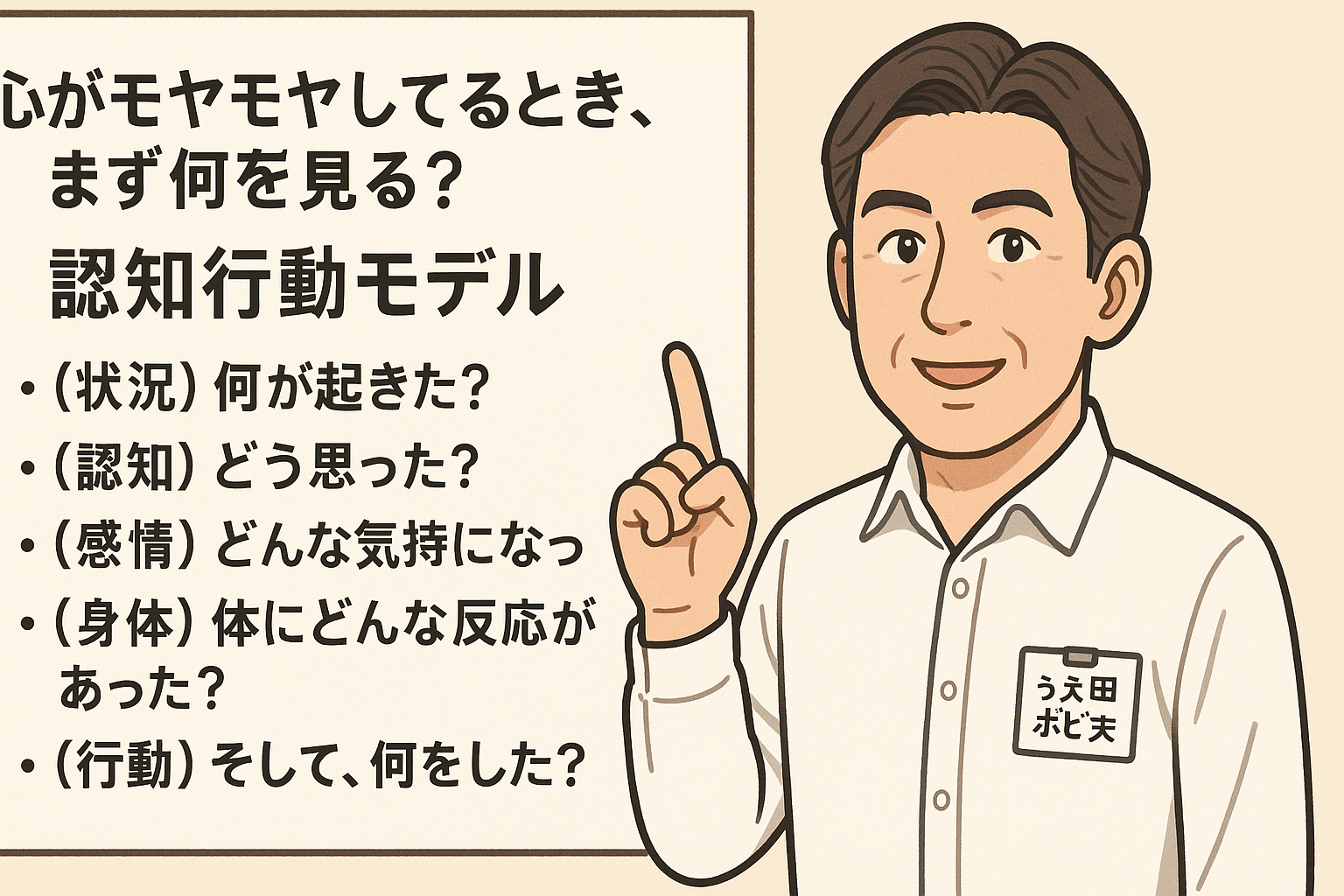

1,心がモヤモヤしてるとき、まず何を見る?

認知行動モデルでは、まず 状況・考え・感情・身体反応・行動 の5つを整理しながら書き出します。

これが「問題の全体マップ」ということになります。

・(状況)何が起きた?

・(認知)そのとき、どう思った?

・(感情)どんな気持ちになった?

・(身体)体にどんな反応があった?

・(行動)そして、何をした?

一緒に書き出してみると、「この考えが怒りを生み出していたのか!」とか、「この行動いつもしてるな~、確かに上手くいかないはずだわ~」

自分と問題との間にこのようなツールを挟むことで、自分の心とすこし距離をおくことができるのは不思議です。

ここで大事なのは、支援者が勝手に分析するんじゃなくて、クライエントとの協働作業でやること。

ふたりで「この考え方ってどうでしょうね〜」「これは起こるべくして起きてるっぽいですね~」「ここを変えれば上手くいくかも!」って、地図を頼りに抜け道を探すゲームをするかのごとく、一緒に検討していきます。

最近では、そんな感じの RPG(ロールプレイングゲーム)のような支援スタンスが、アセスメントの醍醐味だと感じるようになりました。

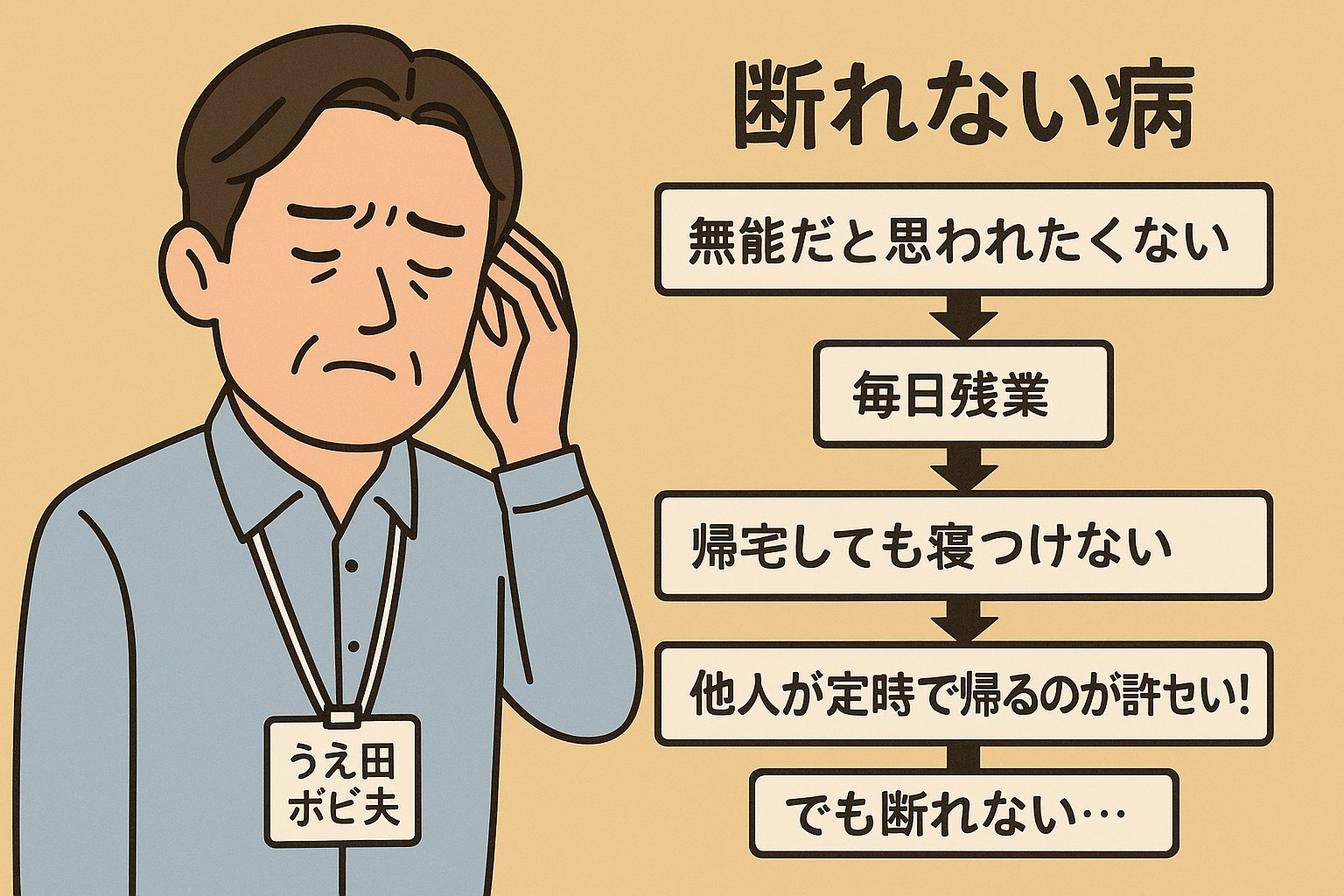

2,「断れない病」が引き起こす悲劇

よくある例をひとつ

「頼まれると断れなくて、仕事をどんどん引き受けちゃう人」

→ 無能だと思われたくない

→ 毎日残業

→ 帰宅しても寝つけない

→ 他人が定時で帰るのが許せない!

→ でも断れない…

これ、悪循環のフルコースで、私はメダパニ状態と呼んでいます。

この中に、「やめたいのにやめられない行動」や「気づかないけど苦しめている考え」が潜んでいますよね。

じつは、筆者(わたし)も、このメダパニ状態がデフォルトでした・・・

【筆者の失敗談】

「誰からも文句は言わせない」

その一心で、どんな仕事も断らず、毎晩残業して完璧に仕上げてきました。

でも、疲れすぎます。

タバコで覚醒させて踏ん張り、そして家に帰ってお酒で和らげ、ようやくご飯を食べて眠ろうとする。

でも、寝つけません。ようやく眠りについても中途覚醒。

こんな生活を10年以上も続けていたら、慢性的な不眠症と謎の頭痛に襲われるようになりました・・・

もうとにかく、朝からしんどい。夜もしんどい。何がどうしんどいかもわからない。

とにかく余裕がありません。だから、せっかく心配してくれる家族にも冷たい態度を。

「でも家族にも文句は言わせない」

経済的な負担はかけない、そして家事は積極的に手伝います。

でも不機嫌な態度をとってしまいます。

他人から見れば、

「その生活、キツくない? っていうか、人生が楽しくなさそう」とか、「家族が被害者になってない?」って、明らかに分かります。

いや、実際に言われたこともしばしば・・・

でもその渦中にいる自分は、そのことに全く気づけていませんでした。

3,笑えちゃうほど「納得できる支援」が、うまくいく理由

よく誤解されるのが、「アセスメント=説教タイム」だと思われること。

でも違います。むしろ逆。

「この人、何がダメなんだろう?」じゃなくて、「この人の苦しみを生み出す構造は、どうなっているんだろう?」

それを一緒に探る時間がアセスメントなんです。

誰からも文句は言わせない

(からの~)

→ 頼まれた以上の成果を出さねば

(からの~)

→ 心と体がキャパオーバーで爆死寸前

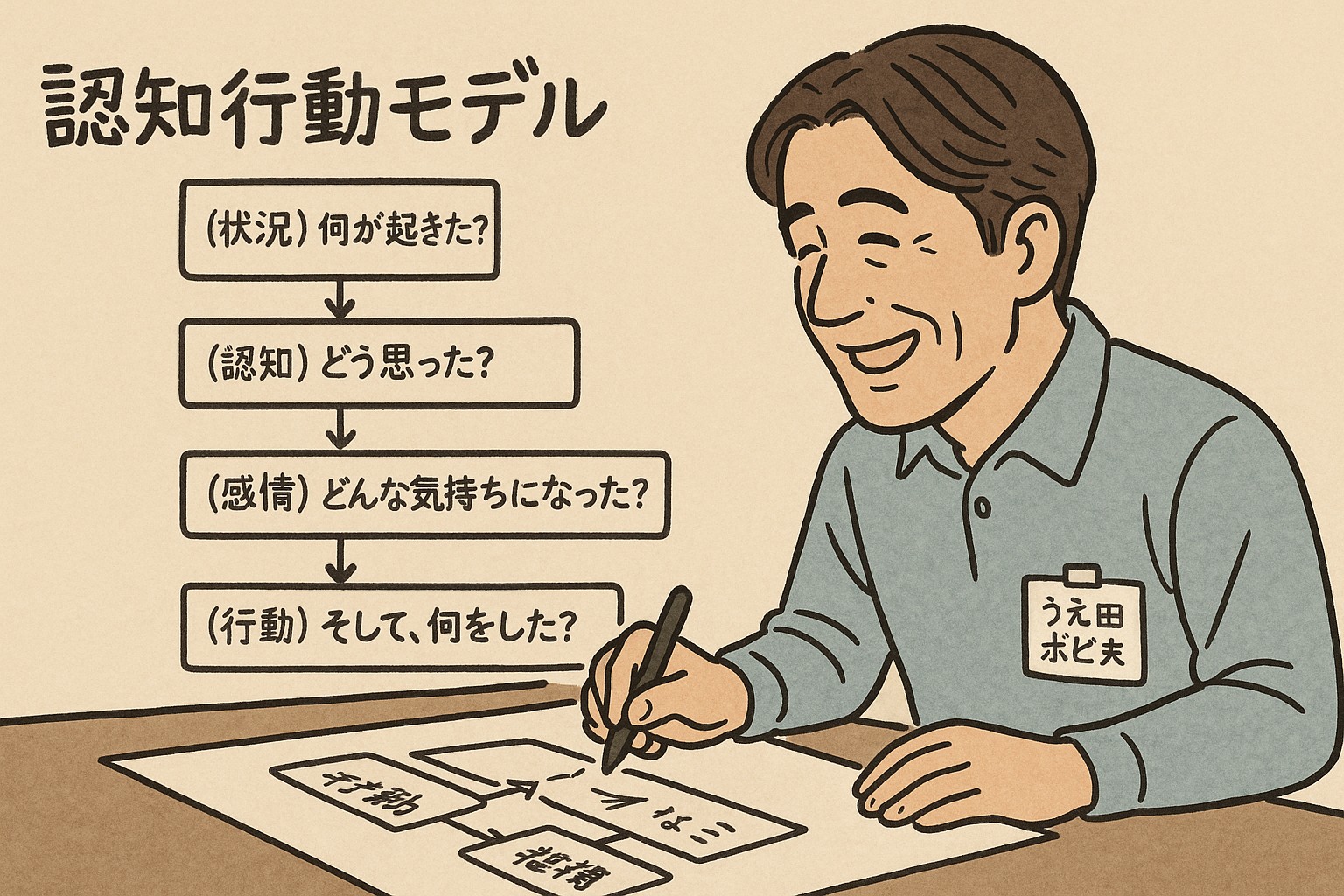

このメダパニ状態を、状況・考え・感情・身体反応・行動 の5つの枠組みで整理してみるわけです。

・(状況)何が起きた?

→ 仕事も家事も完璧にこなしていた・(認知)そのとき、どう思った?

→ 完璧に仕上げなきゃ、存在価値がなくなる・(感情)どんな気持ちになった?

→ 焦り・イライラ・孤立感・(身体)体にどんな反応があった?

→ 不眠・頭痛・慢性疲労・下痢・(行動)そして、何をした?

→ タバコで覚醒、酒で緩和、同僚・家族に冷たい態度

整理された書面を一緒に眺めながら、「あーこれを10年続けてたら、ちょっとさすがにヤバい奴ですね~」「マジで、早死にして後悔したくないよ~」と、本音を言って笑けてきてしまう。

この「笑えるほど納得した瞬間」が、アセスメントの一番重要なポイントだと思うのです。

人生という名のゲームの攻略に向けて、ようやくスタートラインに立った瞬間です!

4,じゃあ、どうする? 変えるべきは「考え」と「行動」

さて、「“なんか”、うまくいかない」の正体が見えてきたら、次のステップは “どう変えていくか” の作戦タイムです。

※この章では、CBTを活用して “悪循環” から抜け出すための「考え方」と「行動」を変える戦略を一部紹介

● ヤバい考え方には「認知再構成法」

極端な思い込みや考え方には、「たしかに色んな考え方ができるなぁ」と執着を手放すトレーニングを。

たとえば、

マツコ・デラックスだったら?

「あんた、完璧なんて幻想よ。人間くささが魅力なんだから」ダライ・ラマだったら?

「その過度な期待が、苦しみを生み出しているのです」

このように、「もし、○○だったら何という?」作戦はとても有効です。

今までは、状況に対して一つの見方しかできていませんでしたが、他人の視点、自分の考えの根拠、自分の考えに対する反論など、あえて違う視点で状況をとらえてみることで、かなり考えの幅が広がってきます。

これが、いわゆる柔軟性という名の健康体ってやつです。

● 頼めない・断れないには「アサーティブ・コミュニケーション」

「NOを言ったら嫌われる」

→「誠実に断った方が、無理なく長い関係が続く」

「頼んだら無能だと思われる」

→「頼まれた方が、相手は信頼されたと感じる」

このように、人間関係を再定義するトレーニングはとても重要です。

たとえば、こんなふうに伝えてみると、

STEP 1:事実と感情を伝える

「最近、仕事量が増えていて、不眠や頭痛もひどくなってきてかなり辛いです。」STEP 2:要求(拒否)を伝える

「ひとつだけお願いですが、今回は別の方に引き継いでいただけると助かります。」STEP 3:代替案を提案する

「Aさんがこの案件に興味を持っていたので、私の方から声をかけてみることもできます。」

このように、伝え方の台本をつくり、ロールプレイで練習する中で、

「断っても大丈夫なんだ!」という体験を積み重ねていくことは、自分への信頼と自信につながります。

自分の心に誠実に向き合って、ウソなく率直に伝える行動が、相手に対する誠実さにもつながっていく。

自他尊重のコミュニケーションは、対人関係の肝になります。

● ここで、よくある支援の落とし穴

さて、ここからは支援者のみなさんと、ご自身の支援について一緒に振り返る時間をとりたいと思います。

ご紹介したようなCBTとかの技法って、とにかく魅力的なんですよね。

CBTって言葉の響きからも専門性を感じるし、支援者としてのイケてる感も上がりそうだし。

「認知再構成法、あの人に効きそう!」「アサーティブ・コミュニケーションは、全員やった方がいいよ!」って、すぐ試したくなりますよね。

でも―

技法ありきで支援を始めると、だいたい失敗します。

それは例えるなら、腹痛の原因を探さずに、とりあえず胃薬を飲ませるようなもの。

支援の鉄則は、「介入はあと。まずは構造を理解する」こと。

うまくいっていない「つながり」や「背景」をちゃんとみて、「この部分が原因かも」と問題点を特定し、「ここを変えるとうまくいくかも」と仮説を立てて介入する。

だから初めて支援技法が “効く” わけです。

「支援の8割は、アセスメントで決まる」とはよく言われますが、これを丁寧に実践できている支援者は、残念ながらとても少ないのです。

かくいう私も、かつては「この技法、今すぐ使ってみたい!」とテンションMAXで突っ込み、「なんか難しそうでよく分かりません。自分には大丈夫です。」と断られまくる始末。

そして、「絶対にやったほうがいいですよ!」としつこく迫ってウザがられる訳ですが、そんな時こそもう一度、以下のプロセスを確認してみるといいかもしれません。

あらためて、

・地図を作って

・一緒に眺めて

・問題を見つけて

・ゴールを決めて

・航路を決める

このような流れで、モチベーションの源である「やってみたい!」を高めることからスタートです。

5.まとめ:「そりゃしんどいわ…」から「なんか、道が見えたかも!」へ

アセスメントを、「説得」から「納得」へ変えていきましょう。

それは、ごちゃごちゃ絡まった糸を一緒にほどいていくような作業で、「そりゃうまくいかんわ〜!」と共感して、笑い合える時間をつくることだと思うのです。

そこから、

「じゃあ、どうすれば楽になる?」

「こうしてみたらどうだろう?」

と、“脱出ルート”を一緒に設計していく協働関係こそが、支援の真骨頂です。

そして大切なのは、支援者である私たち自身も、まずは自分の「メダパニ地図」を書いてみること。

どこが絡まっていて、何が苦しさの元なのか、そしてどう変えていけば心がすこし軽くなるのか。

その自己理解のプロセスが、きっとアセスメントに深みを与えてくれるはずです。

CBTは心理的支援の技法ですが、福祉の領域でもサービスの質を高めるために積極的に活用していきたいですね。

SHIPで一緒に学んで、最高のサービス提供を目指していきましょう!

それでは、またお会いしましょう

アディオス・アミーゴ!

国家資格:公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士

その他:SE™プラクティショナー(トラウマ療法)/USPTベーシックレベル/ TFT初級アルゴリズム/TSM(トラウマセンシティブマインドフルネス)修了 /現在、MBSR(マインドフルネスストレス低減法)講師養成トレーニング受講中